口腔健康是全身健康的重要一环,而日常护理中常被忽视的工具往往成为隐患的源头。许多人习惯用牙刷解决所有问题,却不知道隐藏在牙缝间的食物残渣和菌斑如同定时炸弹,长期积累可能引发邻面龋、牙龈炎甚至牙周病。

当刷毛无法触及两牙之间的缝隙时,一种细软的纤维制品成为关键。它的使用手法颇有讲究:取约40厘米长度的线状物,将两端分别缠绕于双手食指,留出2-5厘米的工作段。用拇指与食指操控这段纤维,以轻柔的拉锯式动作滑入牙缝,注意避免用力过猛损伤牙龈。接触牙龈底部时需形成"C"形包裹牙齿侧面,上下刮擦4-5次,每个牙面重复操作时需使用清洁的线段。

实际操作中常见三大误区:有些人误以为出血就该停止,其实初期出血恰是牙龈炎症的信号,持续正确操作反而能改善状况;另有人担心长期使用会导致缝隙变宽,事实上牙齿生理结构稳定,适当操作不会改变间隙;更有人只在食物嵌塞时使用,其实每日至少一次的系统性清洁才能有效控制菌斑。

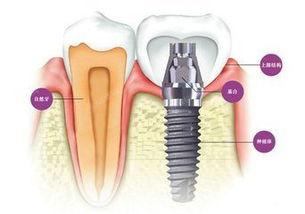

特殊人群需要特别关注:正畸患者可选择专用穿线器辅助操作,儿童建议家长使用手柄式工具辅助,种植牙患者需选用不产生纤维残留的单丝材质。某些新型材料还添加了氟化物或抗菌成分,在机械清除的同时增强防龋成效。

值得探讨的是水压冲洗装置与传统方式的配合使用。虽然高压水流能清除部分软垢,但对已形成的菌斑生物膜清除成效有限,两者结合使用才能达到很不错成效。有研究显示,正确操作纤维清洁工具的人群,邻面龋发病率降低40%,牙龈出血概率减少65%。

操作时机也影响成效。建议在刷牙前使用,这样后续的牙膏氟化物能更好渗透清洁后的牙面。若在餐后立即使用,需注意力度控制,避免酸性环境下的过度机械刺激。存放时应注意环境湿度,过于干燥可能导致材料脆化断裂。

现代材料学的发展带来了更多选择:膨胀型纤维遇唾液体积增加,清洁效率提升30%;含活性炭成分的深色纤维便于观察清除成效;可生物降解的环保材质减少环境负担。这些创新让日常护理更便捷便捷。

养成习惯需要技巧:可在洗漱台放置醒目收纳盒,选择薄荷味等清新体验的产品,将清洁过程与护肤流程结合。记录每次操作时发现的异常情况,如持续出血、特定部位敏感等,这些细节能为牙医提供重要诊断线索。

真正有效的口腔护理是系统工程。机械清除、化学抑菌、定期检查三者缺一不可。当纤维工具在齿间滑动的瞬间,不仅是简单的清洁动作,更是对整体健康的主动管理。这种细微之处的坚持,终将在岁月流逝中显现出珍贵价值。

您现在的位置是:

您现在的位置是: