牙齿矫正的真相:那些医生不会主动告诉你的秘密

在追求良好笑容的路上,许多人将牙齿矫正视为“美容捷径”。然而,关于矫正的真相,可能远比你想象的复杂。从金属托槽到隐形牙套,从传统正畸到数字化方案,市场选择琳琅满目,但背后的风险和细节却鲜少被充分讨论。

很多人误以为矫正只是“排齐牙齿”,实际上,它涉及骨骼、肌肉和咬合系统的整体调整。例如,某些深覆合病例若强行矫正,可能导致关节压力增大,甚至引发颞下颌关节紊乱。而拔牙矫正虽常见,但过度拔牙可能造成面部塌陷,尤其是成年后牙槽骨再生能力下降,需格外谨慎。

隐形牙套的流行让矫正看似更“优雅”,但它的局限性常被忽视。对于复杂病例,如重扭转牙或骨性错颌,隐形方案可能效率低下,甚至需要中途转为托槽辅助。此外,佩戴时长和自律性要求极高,每天少于20小时佩戴可能直接导致反弹。

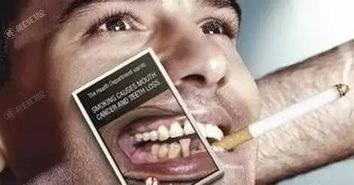

另一个被低估的问题是“黑三角”。牙龈萎缩在矫正人群中并不罕见,尤其是成年患者。牙齿移动后,原本被拥挤掩盖的牙龈缺陷可能暴露,形成难以修复的三角形缝隙。这并非技术失误,而是牙周组织对压力的自然反应,提前评估牙周健康至关重要。

矫正后的保持阶段更是隐形陷阱。许多人以为摘掉牙套就万事大吉,实则保持器需终身间断佩戴。研究显示,60%的复发病例发生在矫正后前两年,原因正是忽视保持。夜间佩戴透明保持器已成为新标准,但长期使用可能影响咬合高度,需定期复查调整。

技术的革新也带来新争议。例如,加速正畸的“骨开窗”技术,通过微创手术缩短疗程,但可能增加牙根吸收风险。而AI预测矫正成效虽吸引眼球,实际仍依赖医生经验,算法无法完全替代对个体生物学反应的判断。

选择医生时,资质只是基础。真正关键的是其是否愿意花时间分析你的牙槽骨密度、笑线弧度、甚至说话时的唇齿关系。一份敷衍的“标准化方案”可能毁掉牙齿的长期健康。记住,矫正不仅是消费,更是一场需要医患共同承担风险的医疗行为。

美学标准正在被重新定义。并非所有人都需要“教科书式整齐”,轻微的牙齿个性反而能保留辨识度。在追求良好的路上,理性评估代价与收益,或许才是真正的智慧。

您现在的位置是:

您现在的位置是: