在现代眼科手术中,非球面折叠晶体的应用已经成为了屈光手术和白内障手术的重要组成部分。这些小小的晶体承载着科技的创新和工程的精密,帮助无数患者改善视力。非球面折叠晶体的制作过程融合了 的材料科学、光学设计以及精密的制造工艺,这背后究竟隐藏着怎样的科技与秘密呢?

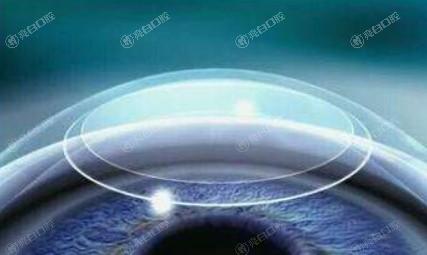

首先,非球面折叠晶体的设计是这一切的第①步。传统的球面晶体在光学成效上存在诸多局限,无法良好满足患者的个性化需求。非球面结构的设计能够显著改善视力质量,减少像差,提高瞳孔周围的光学性能。这种设计通常基于复杂的计算模型,利用计算机辅助设计 (CAD) 软件,工程师能够确切地模拟不同形状对光线的折射成效,从而实现很不错的光学性能。

其次,选材是非球面折叠晶体生产的另一个关键环节。高性能的折叠晶体需要使用优质的生物相容性材料,通常采用聚合物或硅油材料,这些材料不仅具备良好的光学性能,还能确保在眼内长期使用的靠谱性和稳定性。经过创新的材料研究,开发出了一些新型的复合材料,这些材料与传统材料相比,具备更高的透光率和更强的耐久性,大大提升了晶体的使用体验。

制作工艺方面,非球面折叠晶体的生产流程极其复杂,涉及多个步骤。首先,制造商需从高纯度的原材料开始,通过高精度的模具成型,创建出所需的晶体形状。这个过程通常采用数字化制作技术,能够达到微米级别的精度。接着,晶体表面的光学处理和镀膜也至关重要,这一过程不仅能够提升晶体的光学性能,还能增加其抗划伤和防紫外线的能力。

随后,晶体的折叠工艺成为了关键一环。由于手术过程中需要将晶体折叠以便通过更小的切口植入,这一过程必须确保在折叠的同时不会影响到晶体的结构和光学性能。折叠技术的确切性直接关系到手术的成功与否。业内的高端团队能够精细控制折叠的程度和方式,从而确保植入后的晶体能够快速到正常形状,并在眼内得到稳定发挥。

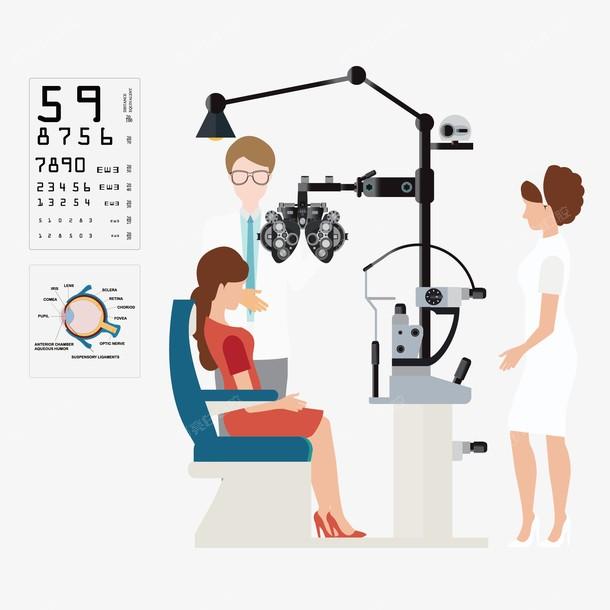

手术环节则是非球面折叠晶体应用的后一步。在这一过程中,医生会通过微小的切口将折叠好的晶体植入眼内,这一切需要在显微镜下完成,以确保万无一失。整个手术时间通常在10到15分钟内,患者术后很快,很多人甚至在手术当天就能改善视力。

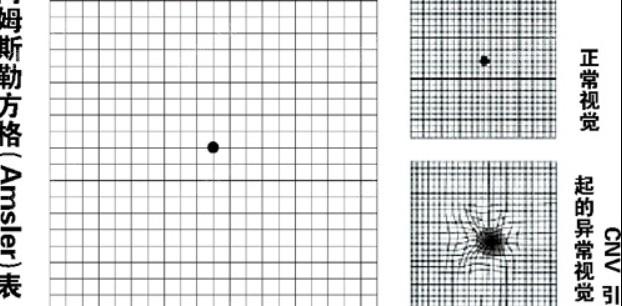

然而,除了上述的技术细节,非球面折叠晶体的成功应用还离不开术后跟踪和评估。在手术后的复查中,医生会对患者的视力情况进行细致观察,通过高精度的仪器评估晶体的定位和稳定性。同时,患者的主观感受也是评估的重要标准之一,许多患者在手术后都会积极反馈他们的视力改善情况,这些数据将有助于持续优化手术方案和晶体设计。

非球面折叠晶体的制作与应用是一项汇聚了多学科知识和技术的复杂工程。每一个环节都需要高质量的技术支持和严谨的科学态度。随着科技的不断进步,未来的眼科手术有望在精度、靠谱性和患者体验上达到新的高峰。对于广大患者而言,这些科技与秘密不仅是正规团队的心血结晶,更是他们追求清晰视界的美好希望。

您现在的位置是:

您现在的位置是: